切屑堂 kirikuzudo

ブログ: 2020/09/21 リニモ と トヨタ博物館

リニモ(東部丘陵線)に乗ったことなかったので、乗るついでに行ったことのないトヨタ博物館に寄ってきました。

(「芸大通」駅のリニモホーム)

トヨタ博物館は「芸大前」駅で降ります。駅から徒歩で10分ほどでエントランスという感じです。公共交通機関での来場者は少ない感じでした。さすが自動車の都市にある自動車の博物館ですね。

(「芸大通」駅のリニモホーム)

トヨタ博物館は「芸大前」駅で降ります。駅から徒歩で10分ほどでエントランスという感じです。公共交通機関での来場者は少ない感じでした。さすが自動車の都市にある自動車の博物館ですね。

(トヨタ博物館前の交差点)

自動車の展示館という感じでクラシックカーがたくさん飾ってあります。ただ内部が見えるわけではないので、機械や構造に興味がある向きは名駅北の産業技術記念館に遊びにいったほうが楽しいと思います。

そんな中で唯一、構造がむきだしの展示品が「ベンツ パテント モートルヴァーゲン」です。

(トヨタ博物館前の交差点)

自動車の展示館という感じでクラシックカーがたくさん飾ってあります。ただ内部が見えるわけではないので、機械や構造に興味がある向きは名駅北の産業技術記念館に遊びにいったほうが楽しいと思います。

そんな中で唯一、構造がむきだしの展示品が「ベンツ パテント モートルヴァーゲン」です。

(モートルヴァーゲンを右後ろから)

車体という外装に隠されているものも黎明期にはむきだしだったわけですが、この車には現代の車両においても基本となる機械要素がそのままごっそりつまっていて、フォンブラウンのV2を見たときと同じ気持ちになりますよね。

そういうとこだぞ、ドイツ人。

(モートルヴァーゲンを右後ろから)

車体という外装に隠されているものも黎明期にはむきだしだったわけですが、この車には現代の車両においても基本となる機械要素がそのままごっそりつまっていて、フォンブラウンのV2を見たときと同じ気持ちになりますよね。

そういうとこだぞ、ドイツ人。

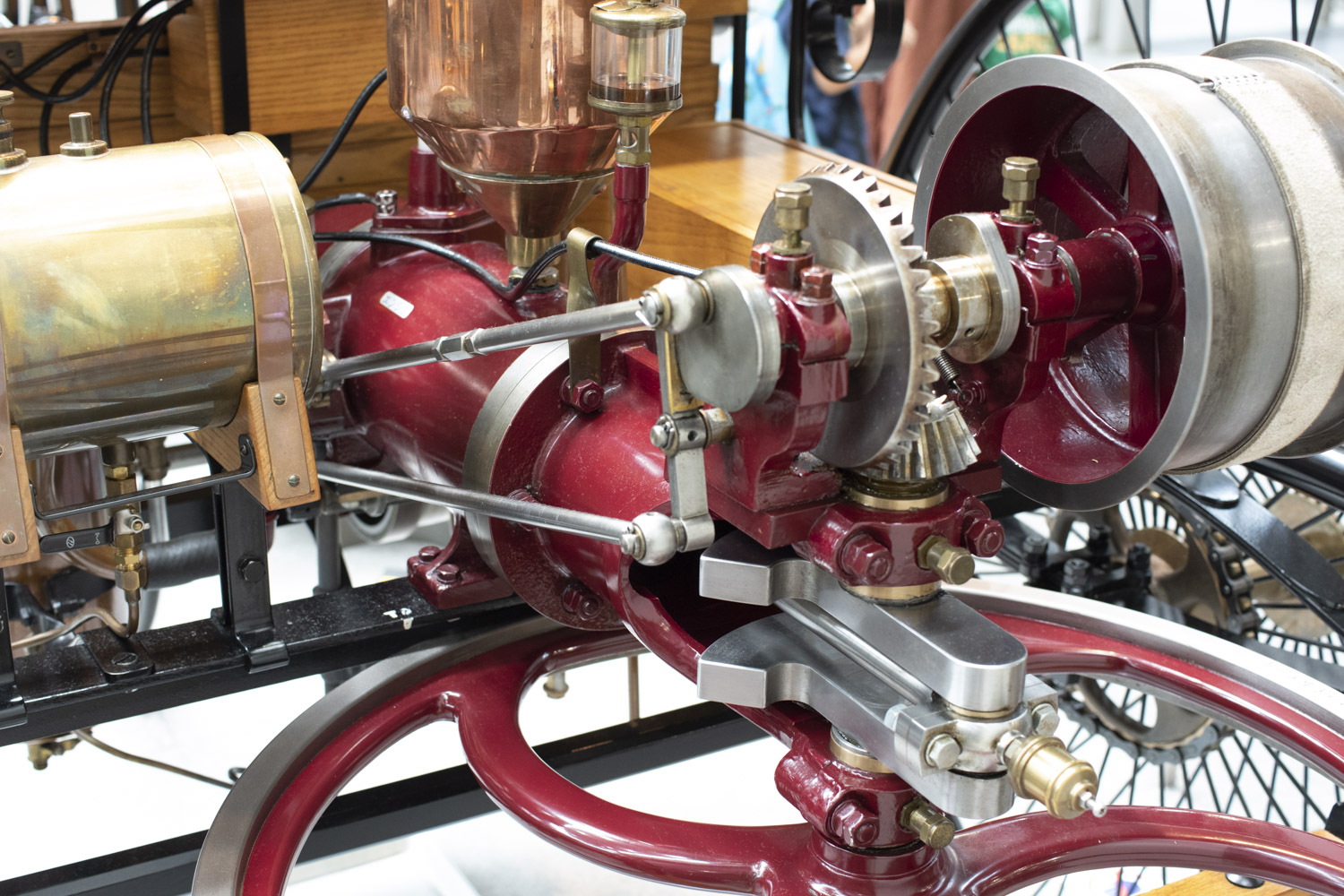

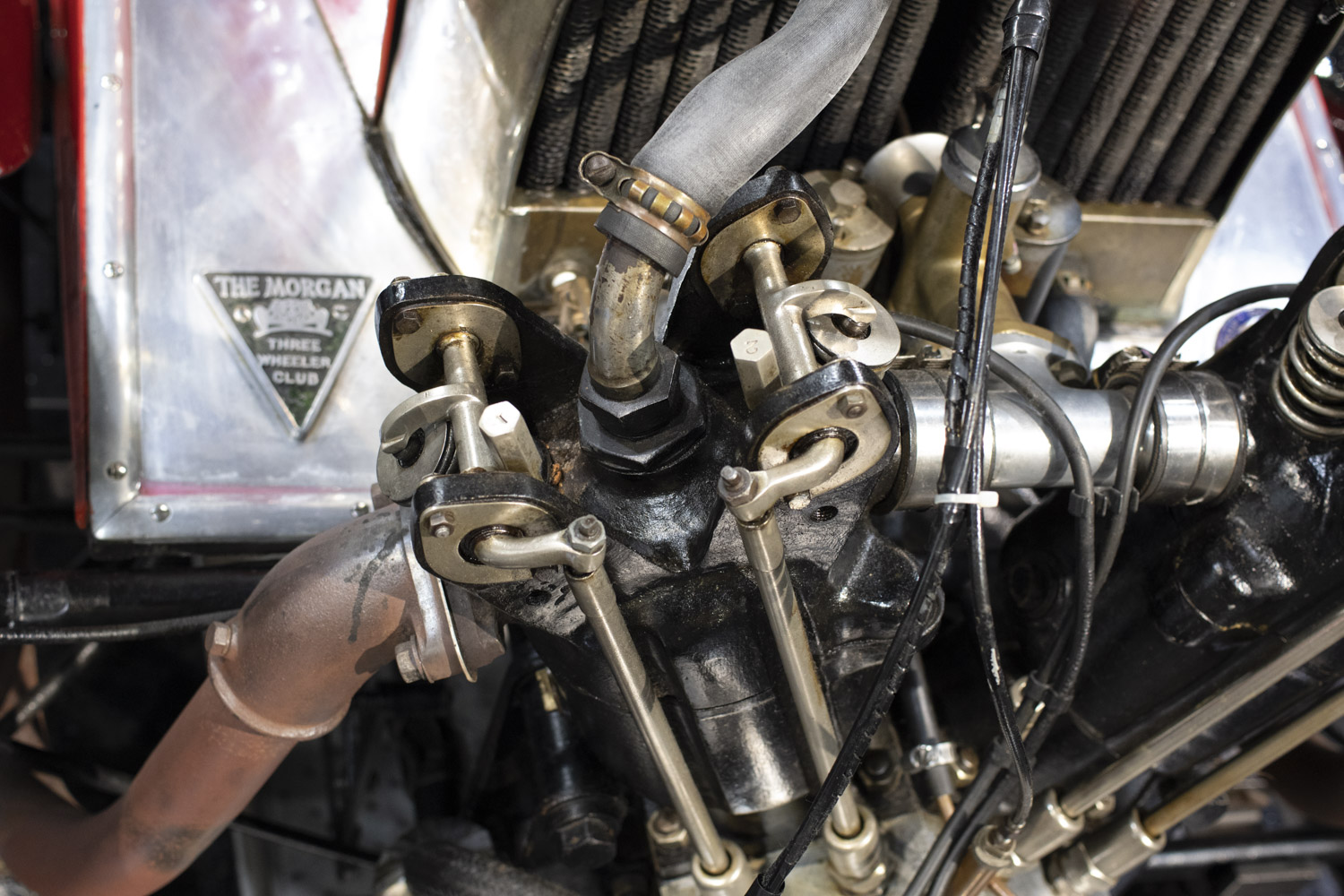

(モートルヴァーゲンのエンジン部分)

(モートルヴァーゲンのエンジン部分)

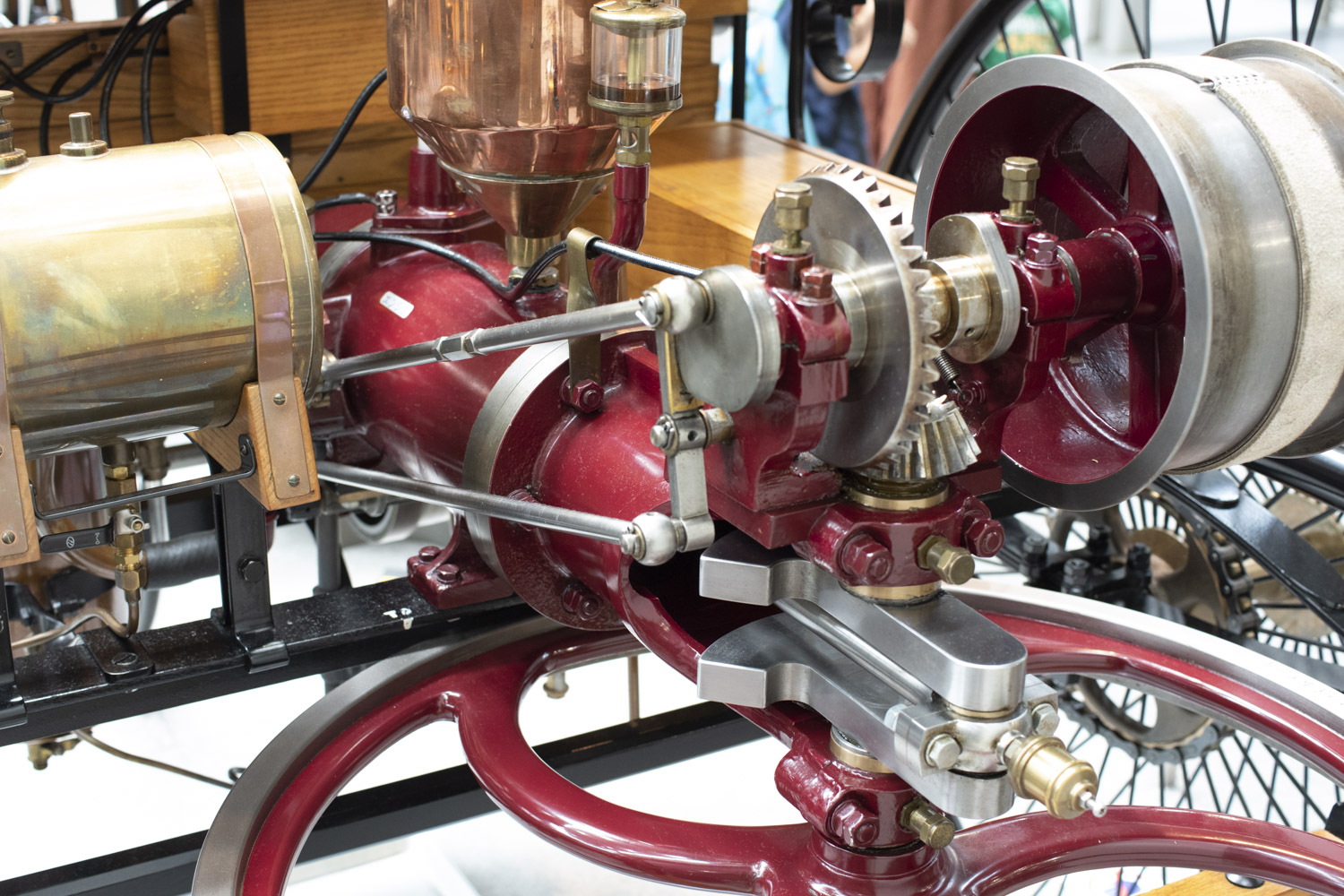

(モートルヴァーゲンのデファレンシャルギヤ部分)

また、戦前のクラシックカーは足回りなどが外に出ていますので、そのあたりの変化を見て回るのも楽しいですね。

(モートルヴァーゲンのデファレンシャルギヤ部分)

また、戦前のクラシックカーは足回りなどが外に出ていますので、そのあたりの変化を見て回るのも楽しいですね。

(自転車みたいなドラムブレーキ)

(自転車みたいなドラムブレーキ)

(スポークホイールとステアリング機構)

前輪の懸架構造材がパイプからH鋼のような断面の鍛造品に変化しています。また、ホイールもスポークから鋳造材?になっていますね。ちなみにここまでサスペンションはずっと重ね板バネです。

とはいっても、いまでも軽トラやタウンエース級トラックの後輪サスペンションは重ね板バネですから、乗り心地はともかく、重量のある古いクルマのサスペンションとしては理にかなっているんですね。板同士の摩擦による減衰もなかなか優秀というわけです。

(スポークホイールとステアリング機構)

前輪の懸架構造材がパイプからH鋼のような断面の鍛造品に変化しています。また、ホイールもスポークから鋳造材?になっていますね。ちなみにここまでサスペンションはずっと重ね板バネです。

とはいっても、いまでも軽トラやタウンエース級トラックの後輪サスペンションは重ね板バネですから、乗り心地はともかく、重量のある古いクルマのサスペンションとしては理にかなっているんですね。板同士の摩擦による減衰もなかなか優秀というわけです。

(足回り構造とホイールの変化)

(足回り構造とホイールの変化)

(後輪サスペンションの洗練)

エンジンが外に出た車両などもあったり。これ、走ってるときはロッドがチャカチャカしてるのが見えてるわけですよね。。。

(後輪サスペンションの洗練)

エンジンが外に出た車両などもあったり。これ、走ってるときはロッドがチャカチャカしてるのが見えてるわけですよね。。。

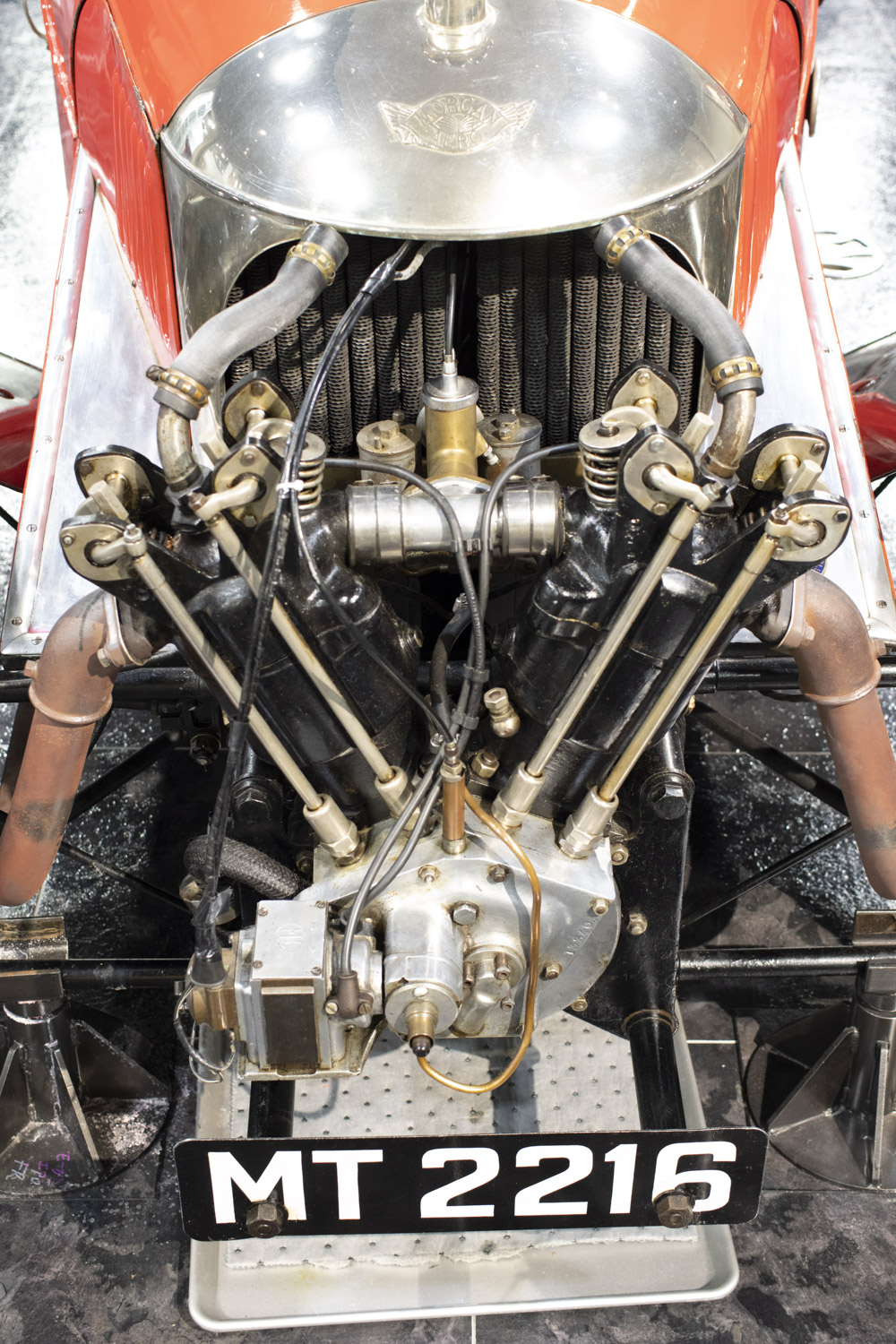

(むきだしエンジンさん)

(むきだしエンジンさん)

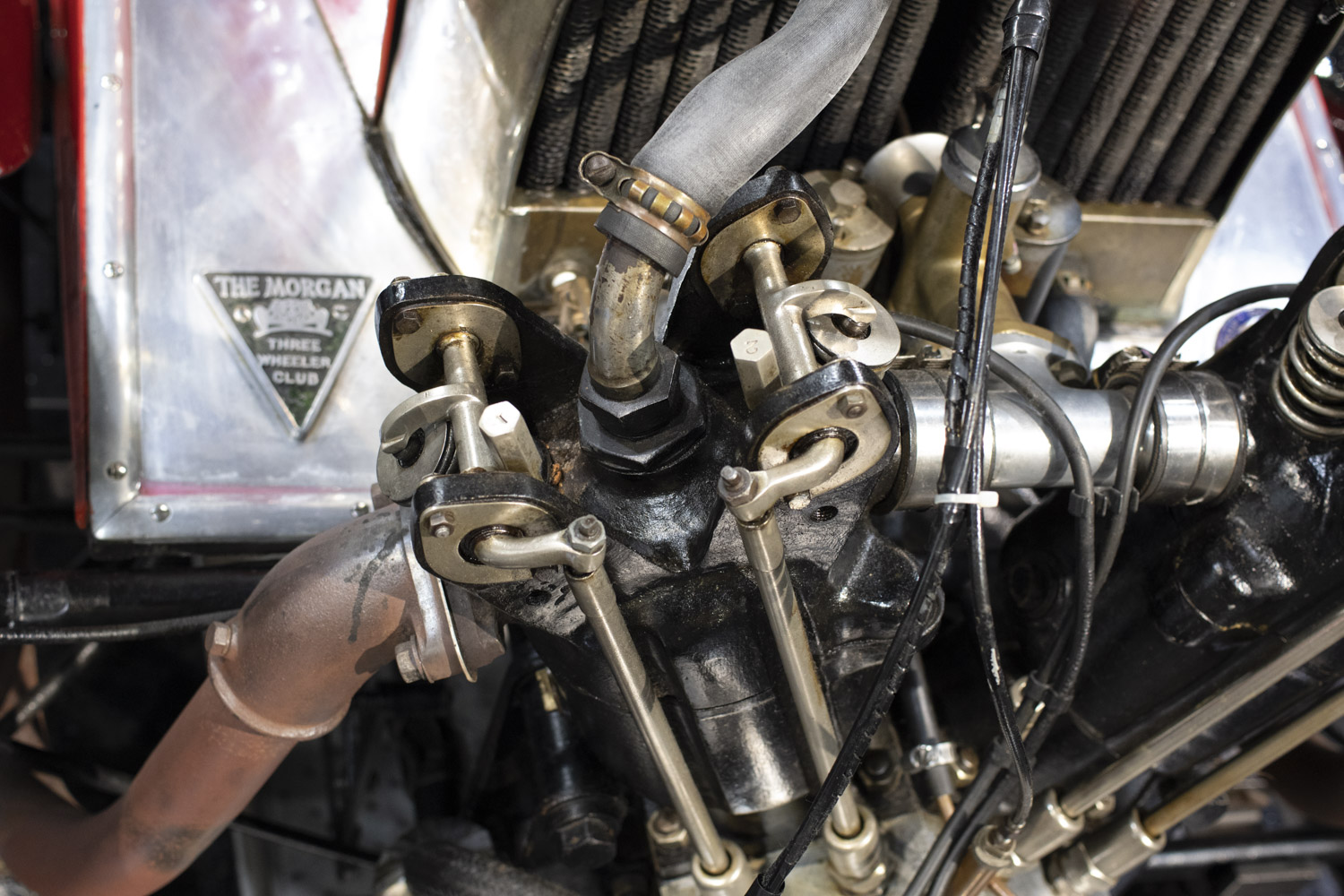

(とうぜんバルブ機構部も丸見えです)

メッサーシュミットさん、メッサーシュミットさんじゃないですか。

(TopGearの「世界の国民車」シリーズが大好きなクズさんです)

(とうぜんバルブ機構部も丸見えです)

メッサーシュミットさん、メッサーシュミットさんじゃないですか。

(TopGearの「世界の国民車」シリーズが大好きなクズさんです)

(戦後に飛行機のお仕事ができなくなったメッサーシュミット製の三輪車)

80年前ぐらいまでは舗装されていない日本の市街地の道をこういうクルマが時速30~40kmぐらいで走っていたんですよねえ。アニメ「ジョーカーゲーム」の12話や「日本のいちばん長い日(新)」を思い出しながら、数世代前のモビリティについて考えてしまいました。

(戦後に飛行機のお仕事ができなくなったメッサーシュミット製の三輪車)

80年前ぐらいまでは舗装されていない日本の市街地の道をこういうクルマが時速30~40kmぐらいで走っていたんですよねえ。アニメ「ジョーカーゲーム」の12話や「日本のいちばん長い日(新)」を思い出しながら、数世代前のモビリティについて考えてしまいました。

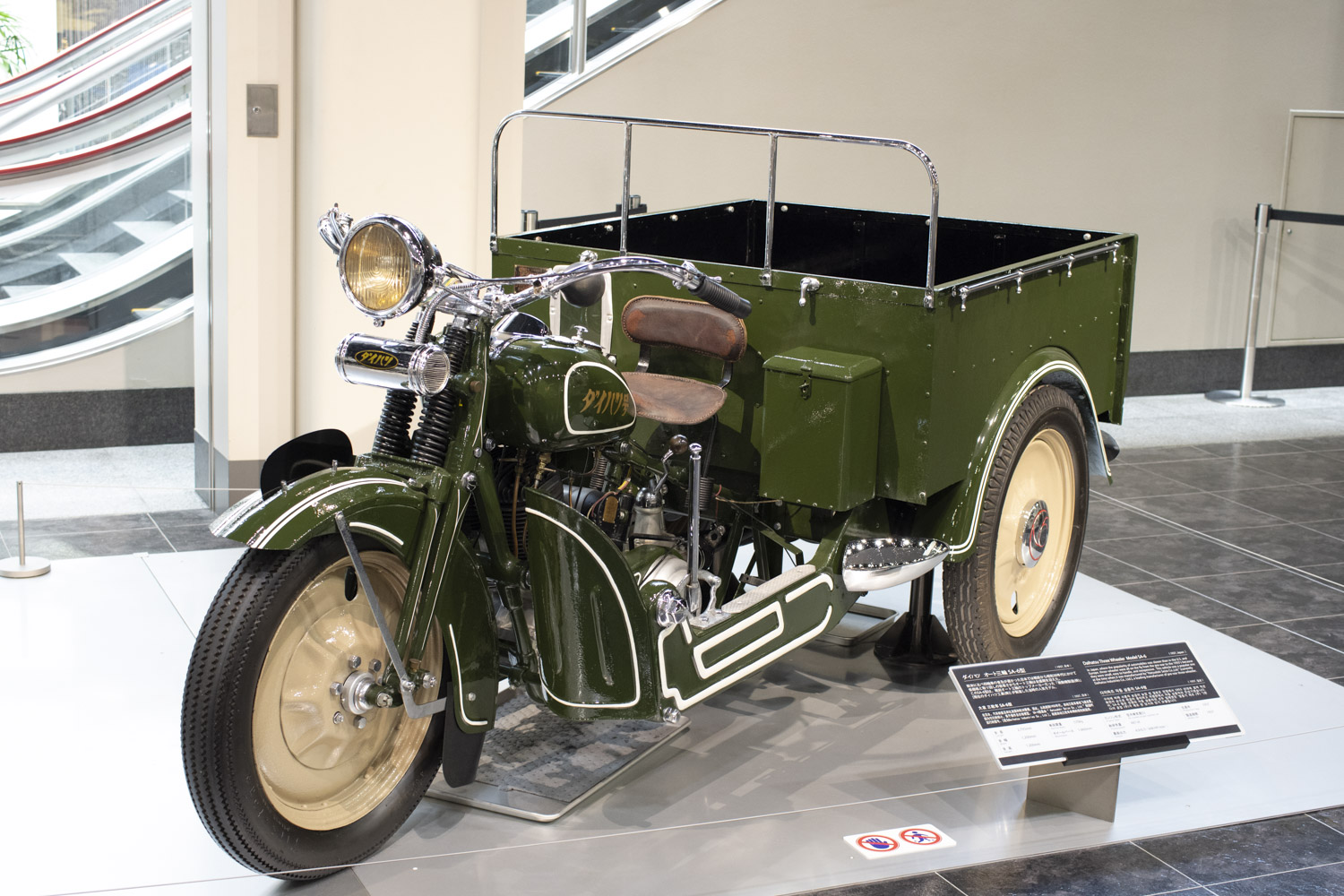

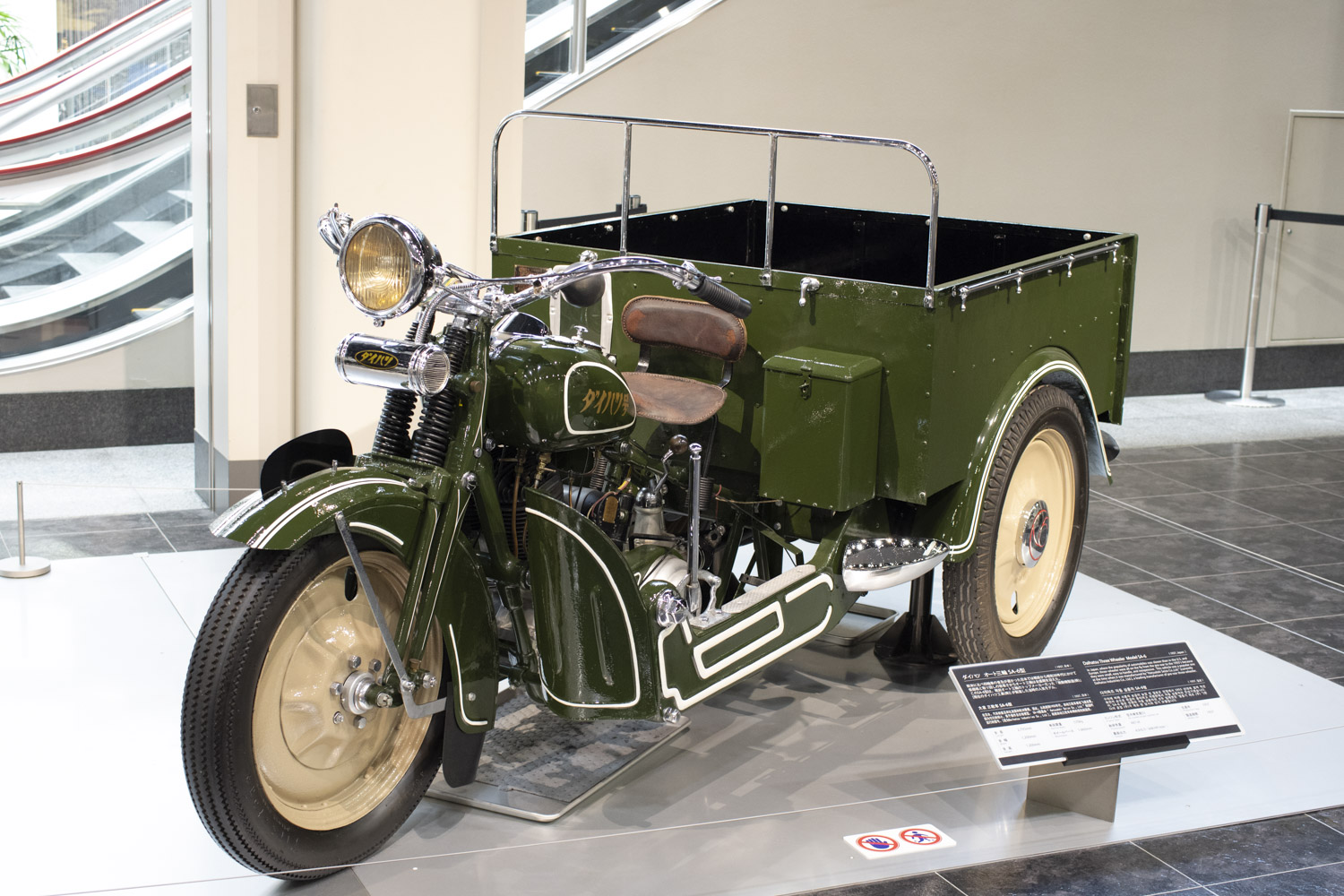

(ダイハツのオート三輪 SA-6型)

こちらはトヨタの未来のパーソナルモビリティのコンセプトモデル。強化外骨格のようなデザインですよね。

(ダイハツのオート三輪 SA-6型)

こちらはトヨタの未来のパーソナルモビリティのコンセプトモデル。強化外骨格のようなデザインですよね。

(トヨタ i-REAL)

こういうコンセプトを見ると、WHILL Model C2 や トヨタ車体 コムス を連想してしまいます。そういうモビリティの未来はあるのでしょうか。

WHILL(ウィル) Model C2

https://whill.inc/jp/

トヨタ車体 コムス

http://coms.toyotabody.jp/index.html

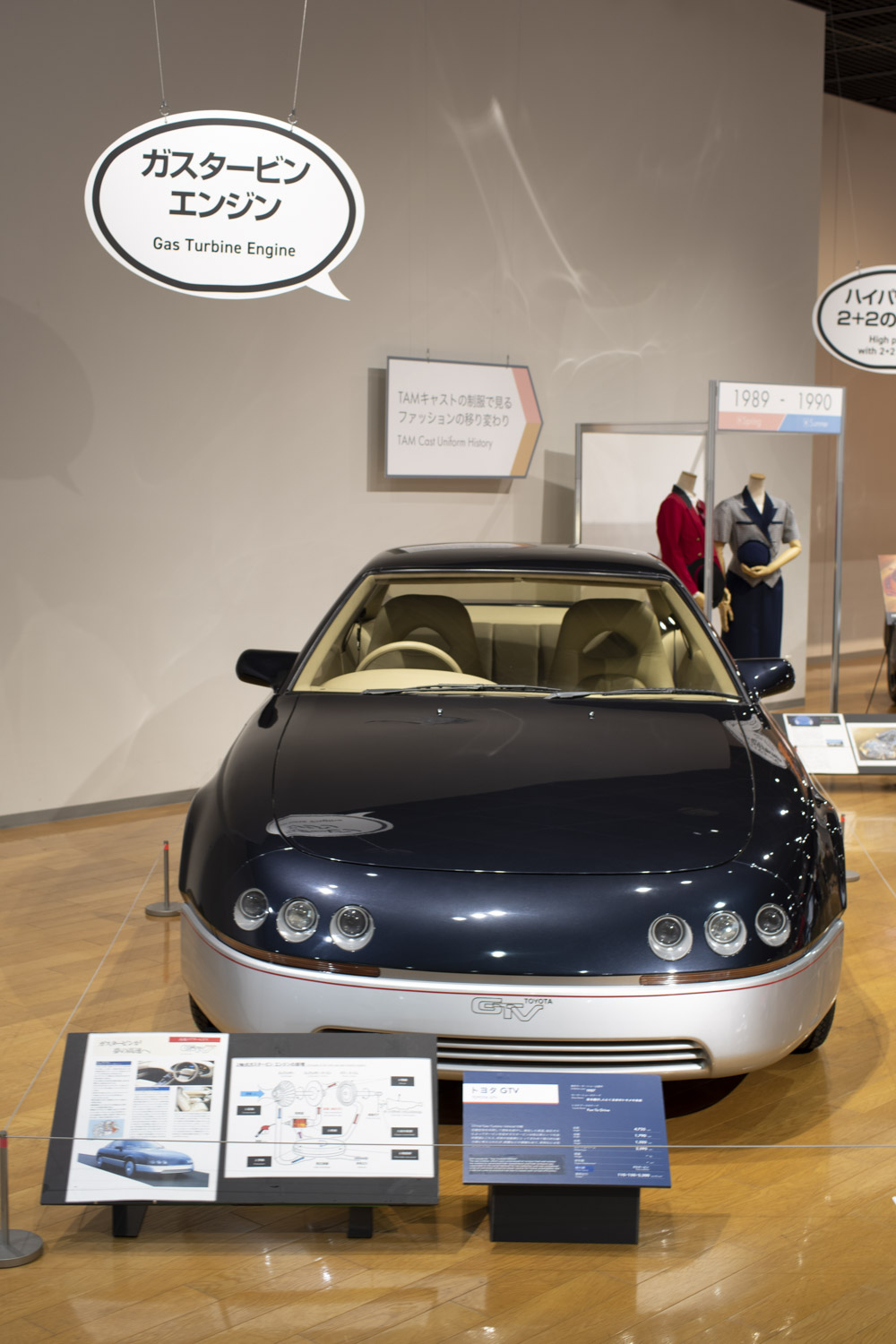

別館においてあるガスタービンエンジン駆動車なども、過去にモビリティの未来の模索として行われた行為の遺産といえるのかもしれません。

(トヨタ i-REAL)

こういうコンセプトを見ると、WHILL Model C2 や トヨタ車体 コムス を連想してしまいます。そういうモビリティの未来はあるのでしょうか。

WHILL(ウィル) Model C2

https://whill.inc/jp/

トヨタ車体 コムス

http://coms.toyotabody.jp/index.html

別館においてあるガスタービンエンジン駆動車なども、過去にモビリティの未来の模索として行われた行為の遺産といえるのかもしれません。

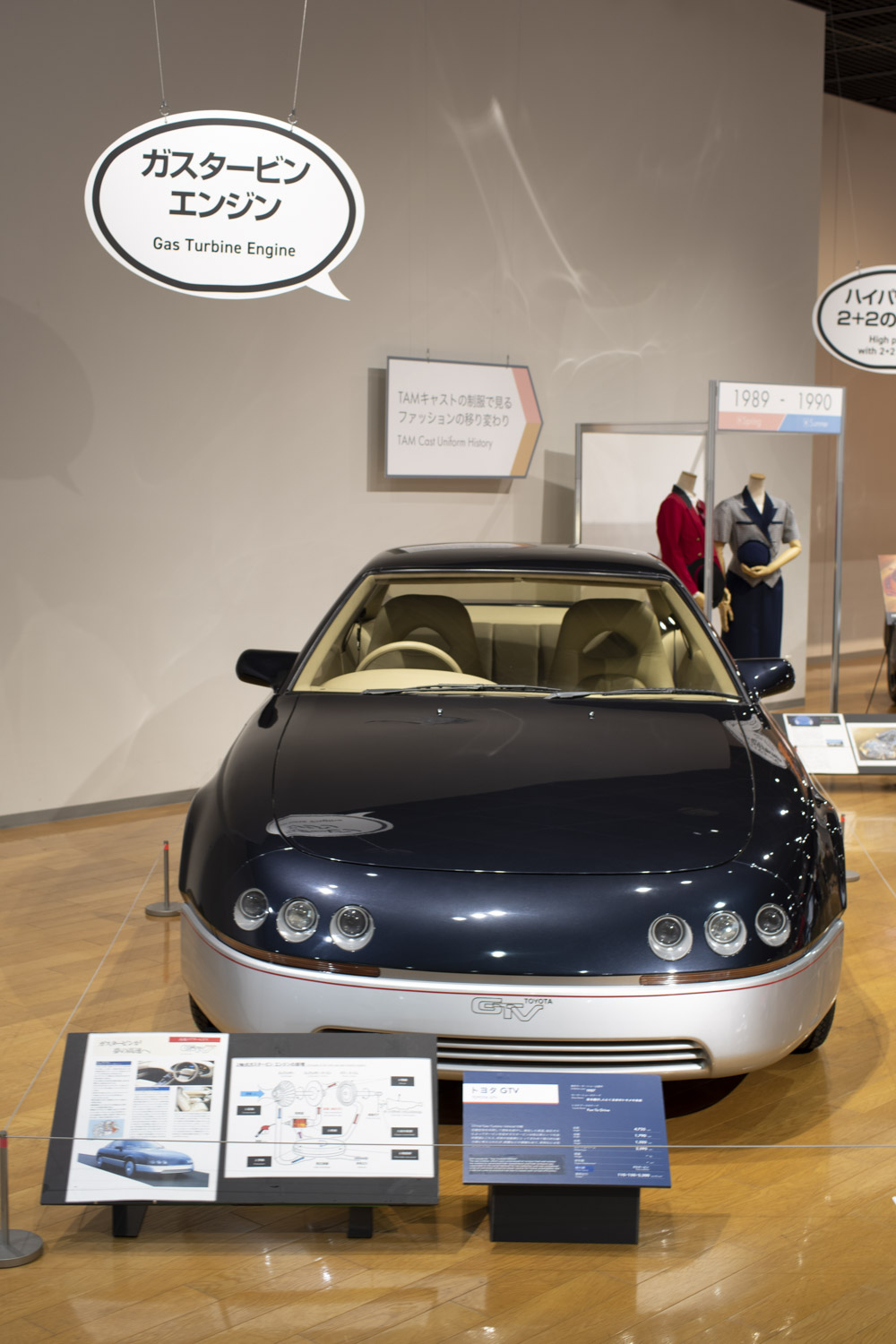

(ガスタービン駆動の トヨタ GTV)

リニモも自動車優位地域における低輸送量に対しての、ひとつの公共モビリティの回答ですよね。(愛知万博に乗っかったのはあるとしても)

(ガスタービン駆動の トヨタ GTV)

リニモも自動車優位地域における低輸送量に対しての、ひとつの公共モビリティの回答ですよね。(愛知万博に乗っかったのはあるとしても)

(「芸大通」駅から東向きのリニモ軌道を)

リニモはイケアの前にある駅にも止まります。なかなかの待機列になっていました。通販で大概のものが手に入る現代においても店に行くというのはなかなかなくならないものですね。(ソーシャルディスタンスとは)

(「芸大通」駅から東向きのリニモ軌道を)

リニモはイケアの前にある駅にも止まります。なかなかの待機列になっていました。通販で大概のものが手に入る現代においても店に行くというのはなかなかなくならないものですね。(ソーシャルディスタンスとは)

(イケア待機列、乙です)

「ここではないどこかに行く」という行為がヒトの本質の一部である以上、社会の変化に応じたモビリティの模索というのは終わることなく続く営為なのでしょう。

(イケア待機列、乙です)

「ここではないどこかに行く」という行為がヒトの本質の一部である以上、社会の変化に応じたモビリティの模索というのは終わることなく続く営為なのでしょう。

(「芸大通」駅のリニモホーム)

トヨタ博物館は「芸大前」駅で降ります。駅から徒歩で10分ほどでエントランスという感じです。公共交通機関での来場者は少ない感じでした。さすが自動車の都市にある自動車の博物館ですね。

(「芸大通」駅のリニモホーム)

トヨタ博物館は「芸大前」駅で降ります。駅から徒歩で10分ほどでエントランスという感じです。公共交通機関での来場者は少ない感じでした。さすが自動車の都市にある自動車の博物館ですね。

(トヨタ博物館前の交差点)

自動車の展示館という感じでクラシックカーがたくさん飾ってあります。ただ内部が見えるわけではないので、機械や構造に興味がある向きは名駅北の産業技術記念館に遊びにいったほうが楽しいと思います。

そんな中で唯一、構造がむきだしの展示品が「ベンツ パテント モートルヴァーゲン」です。

(トヨタ博物館前の交差点)

自動車の展示館という感じでクラシックカーがたくさん飾ってあります。ただ内部が見えるわけではないので、機械や構造に興味がある向きは名駅北の産業技術記念館に遊びにいったほうが楽しいと思います。

そんな中で唯一、構造がむきだしの展示品が「ベンツ パテント モートルヴァーゲン」です。

(モートルヴァーゲンを右後ろから)

車体という外装に隠されているものも黎明期にはむきだしだったわけですが、この車には現代の車両においても基本となる機械要素がそのままごっそりつまっていて、フォンブラウンのV2を見たときと同じ気持ちになりますよね。

そういうとこだぞ、ドイツ人。

(モートルヴァーゲンを右後ろから)

車体という外装に隠されているものも黎明期にはむきだしだったわけですが、この車には現代の車両においても基本となる機械要素がそのままごっそりつまっていて、フォンブラウンのV2を見たときと同じ気持ちになりますよね。

そういうとこだぞ、ドイツ人。

(モートルヴァーゲンのエンジン部分)

(モートルヴァーゲンのエンジン部分)

(モートルヴァーゲンのデファレンシャルギヤ部分)

また、戦前のクラシックカーは足回りなどが外に出ていますので、そのあたりの変化を見て回るのも楽しいですね。

(モートルヴァーゲンのデファレンシャルギヤ部分)

また、戦前のクラシックカーは足回りなどが外に出ていますので、そのあたりの変化を見て回るのも楽しいですね。

(自転車みたいなドラムブレーキ)

(自転車みたいなドラムブレーキ)

(スポークホイールとステアリング機構)

前輪の懸架構造材がパイプからH鋼のような断面の鍛造品に変化しています。また、ホイールもスポークから鋳造材?になっていますね。ちなみにここまでサスペンションはずっと重ね板バネです。

とはいっても、いまでも軽トラやタウンエース級トラックの後輪サスペンションは重ね板バネですから、乗り心地はともかく、重量のある古いクルマのサスペンションとしては理にかなっているんですね。板同士の摩擦による減衰もなかなか優秀というわけです。

(スポークホイールとステアリング機構)

前輪の懸架構造材がパイプからH鋼のような断面の鍛造品に変化しています。また、ホイールもスポークから鋳造材?になっていますね。ちなみにここまでサスペンションはずっと重ね板バネです。

とはいっても、いまでも軽トラやタウンエース級トラックの後輪サスペンションは重ね板バネですから、乗り心地はともかく、重量のある古いクルマのサスペンションとしては理にかなっているんですね。板同士の摩擦による減衰もなかなか優秀というわけです。

(足回り構造とホイールの変化)

(足回り構造とホイールの変化)

(後輪サスペンションの洗練)

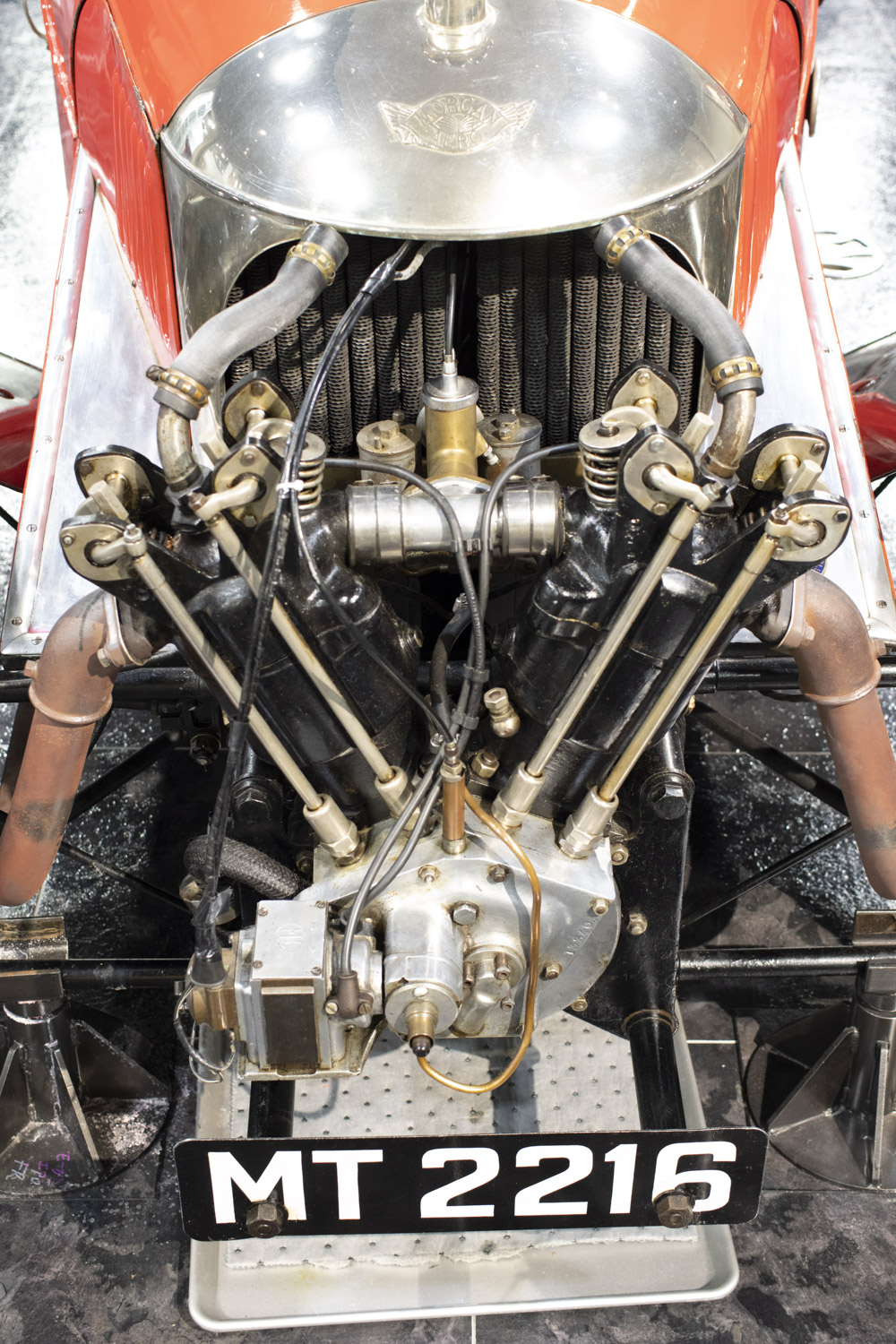

エンジンが外に出た車両などもあったり。これ、走ってるときはロッドがチャカチャカしてるのが見えてるわけですよね。。。

(後輪サスペンションの洗練)

エンジンが外に出た車両などもあったり。これ、走ってるときはロッドがチャカチャカしてるのが見えてるわけですよね。。。

(むきだしエンジンさん)

(むきだしエンジンさん)

(とうぜんバルブ機構部も丸見えです)

メッサーシュミットさん、メッサーシュミットさんじゃないですか。

(TopGearの「世界の国民車」シリーズが大好きなクズさんです)

(とうぜんバルブ機構部も丸見えです)

メッサーシュミットさん、メッサーシュミットさんじゃないですか。

(TopGearの「世界の国民車」シリーズが大好きなクズさんです)

(戦後に飛行機のお仕事ができなくなったメッサーシュミット製の三輪車)

80年前ぐらいまでは舗装されていない日本の市街地の道をこういうクルマが時速30~40kmぐらいで走っていたんですよねえ。アニメ「ジョーカーゲーム」の12話や「日本のいちばん長い日(新)」を思い出しながら、数世代前のモビリティについて考えてしまいました。

(戦後に飛行機のお仕事ができなくなったメッサーシュミット製の三輪車)

80年前ぐらいまでは舗装されていない日本の市街地の道をこういうクルマが時速30~40kmぐらいで走っていたんですよねえ。アニメ「ジョーカーゲーム」の12話や「日本のいちばん長い日(新)」を思い出しながら、数世代前のモビリティについて考えてしまいました。

(ダイハツのオート三輪 SA-6型)

こちらはトヨタの未来のパーソナルモビリティのコンセプトモデル。強化外骨格のようなデザインですよね。

(ダイハツのオート三輪 SA-6型)

こちらはトヨタの未来のパーソナルモビリティのコンセプトモデル。強化外骨格のようなデザインですよね。

(トヨタ i-REAL)

こういうコンセプトを見ると、WHILL Model C2 や トヨタ車体 コムス を連想してしまいます。そういうモビリティの未来はあるのでしょうか。

WHILL(ウィル) Model C2

https://whill.inc/jp/

トヨタ車体 コムス

http://coms.toyotabody.jp/index.html

別館においてあるガスタービンエンジン駆動車なども、過去にモビリティの未来の模索として行われた行為の遺産といえるのかもしれません。

(トヨタ i-REAL)

こういうコンセプトを見ると、WHILL Model C2 や トヨタ車体 コムス を連想してしまいます。そういうモビリティの未来はあるのでしょうか。

WHILL(ウィル) Model C2

https://whill.inc/jp/

トヨタ車体 コムス

http://coms.toyotabody.jp/index.html

別館においてあるガスタービンエンジン駆動車なども、過去にモビリティの未来の模索として行われた行為の遺産といえるのかもしれません。

(ガスタービン駆動の トヨタ GTV)

リニモも自動車優位地域における低輸送量に対しての、ひとつの公共モビリティの回答ですよね。(愛知万博に乗っかったのはあるとしても)

(ガスタービン駆動の トヨタ GTV)

リニモも自動車優位地域における低輸送量に対しての、ひとつの公共モビリティの回答ですよね。(愛知万博に乗っかったのはあるとしても)

(「芸大通」駅から東向きのリニモ軌道を)

リニモはイケアの前にある駅にも止まります。なかなかの待機列になっていました。通販で大概のものが手に入る現代においても店に行くというのはなかなかなくならないものですね。(ソーシャルディスタンスとは)

(「芸大通」駅から東向きのリニモ軌道を)

リニモはイケアの前にある駅にも止まります。なかなかの待機列になっていました。通販で大概のものが手に入る現代においても店に行くというのはなかなかなくならないものですね。(ソーシャルディスタンスとは)

(イケア待機列、乙です)

「ここではないどこかに行く」という行為がヒトの本質の一部である以上、社会の変化に応じたモビリティの模索というのは終わることなく続く営為なのでしょう。

(イケア待機列、乙です)

「ここではないどこかに行く」という行為がヒトの本質の一部である以上、社会の変化に応じたモビリティの模索というのは終わることなく続く営為なのでしょう。